1月30日(火) 先月行われた県大会で5位に入賞し、2月2日から山口県で開催される第29回中国高等学校ハンドボール新人大会への出場が決定した女子ハンドボール部の壮行式をmeetで行いました。

校長先生、生徒会長による激励のことばののち、部員代表による決意表明がありました。女子ハンドボール部の皆さん、日ごろの練習の成果を十分に発揮し、頑張ってきてください。

1月26日(金) 1年次(44期)生の希望者180名余りがスキー・スノーボード実習に出発しました。バス5台に分乗して兵庫県の神鍋高原スキー場に向かいます。先週までは雪不足で開催が心配されていましたが、先日来の寒波でスキー場には十分な積雪があったとのことで、参加者一同期待に胸を膨らませて出発していきました。

雪の気配がみじんも感じられない倉敷から一転、神鍋高原は一面の銀世界。夕食をしっかりととって、明日からの実習に備えます。

翌日はいよいよ実習スタート、開校式ののち、グループごとにインストラクターの指導を受けてスキーにスノボに取り組みます。

二日目のフリー滑走では、リフトに乗ってゲレンデ上部に登るグループも、雄大な景色のもとでさっそうと滑ります。

二日間の実習を終え、無事に帰ってきました。お世話になった皆さん、ありがとうございました。なお、実習中の模様は本校公式Instagramにも掲載していますので、ぜひご覧ください。

1月19日1年次生LHRでは言語文化の学習の一環で、体育館で、新春かるた大会をおこないました。並べた取り札を囲み、一句ごとに、詠み手の先生たちの声に集中する一瞬の静寂と、取った組から次々と手が挙がり、場内に歓声が広がる盛り上がりが交互に繰り返され、大いに盛り上がりました。最後はⅽhromebookでの集計作業、1位から3位のクラス成績と、10位までの個人戦績を発表、大きな歓声と拍手で称えあい、幕を閉じました。

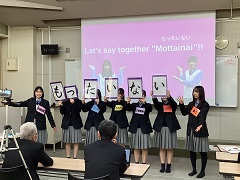

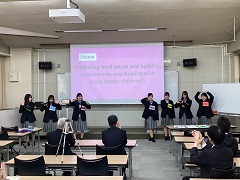

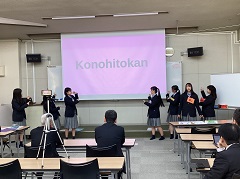

8月に高校生ボランティアアワードで、フードロス削減や地域活性化などをめざしてボランティア活動に取り組んだ報告を行い「オーロラ日本語奨学金25周年記念特別賞」を受賞した「ワッショイ!とーかーずTeam Children’s Cafeteria」のメンバー7名が、1月18日(木)~23日(火)の日程でロサンゼルスを訪問し、取り組みを発表したり、現地の高校生と交流をしたりします。

出発に先立ち、1月15日(月)に校内で先生方を前に発表リハーサルを行いました。すべて英語でのプレゼンテーションでしたが、メンバー全員がしっかりと準備をして、堂々と発表をしてくれました。現地での発表でも、それまでの準備の成果をしっかりと発揮して、頑張ってきてください。

アメリカ滞在中も、本校の公式Instagramを通じてできる限りの情報をお届けする予定です。ご期待ください。

1月11日(木)42期生の大学入学共通テスト壮行式を行いました。

本校では、大学入学共通テストのことを「藤龍門」と名付けて激励しています。この「藤龍門」は、中国の故事にある「登龍門」の「登」の字を本校の校章に描かれている「藤」に変えた本校独自の言葉で、気品としなやかさをもって大学入試の関門を突破してほしいということを願って付けられました。

校長先生から、「藤龍門」についての紹介と激励の言葉をいただき、生徒代表に「パワー」を伝えていただきました。

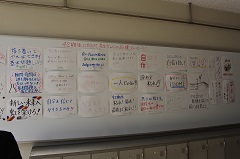

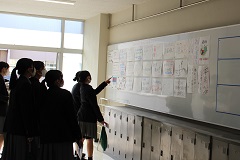

続いて、年次主任の先生から三年間の思いのこもった激励の言葉をいただき、最後に進路課長の先生から力強いエールを送っていただきました。また、廊下の掲示板には多くの先生方からの激励のメッセージが掲示されました。

42期生の皆さん、今までの努力を信じて頑張ってください。

1月9日(火)3学期始業式をオンラインで行いました。

式に先立ち、先日の能登半島地震で犠牲となられた方々への黙とうを行いました。

引き続いて始業式を行い、校長先生の式辞、進路課長の先生のお話がありました。

3学期は各年次とも一年間の総仕上げの時期です。特に3年次生にとってはこの週末に大学入試共通テストを控え、緊張感が高まる時期ですが、今までの努力を信じて頑張ってください。倉敷古城池高校は、がんばる皆さんを精一杯応援していきます。

12月22日(金) 2学期終業式と表彰伝達式をmeetによる配信で行いました。

まず最初に表彰伝達式を行い、水泳、ソフトテニス、文芸、写真、地域連携の各部、生徒が表彰を受けました。今学期も多くの生徒がさまざまな場面で活躍してくれました。

続いて2学期終業式に移り、校長先生の式辞に続き、進路課長、生徒課長の各先生からお話を伺いました。

新型コロナウイルス感染症も落ち着き、通常通りの学校生活が戻ってきました。倉敷古城池高校では、今までに積み上げてきた取り組みをさらに発展させ、より一層生徒の皆さんが充実した学校生活を送れるように取り組んでいきます。

なお、12月28日から1月3日の間は学校閉庁とさせていただきますのでご了解ください。

詳しくは、https://www.kojoike.okayama-c.ed.jp/new2019/06guardian/img/r05touki-kyugyo.pdfをご確認ください。

12月18日(月)、2回目となる今回のワークショップで、来年オーストラリア研修に参加する、1、2年次生が、現地ホストファミリーとオンラインによる、現地での生活や準備物などのレクチャーを30分英語で聞き、その後、現地で文化交流のための「けん玉披露しながらの説明」する場面を想定しながら英語表現にチャレンジしました。隣の人と互いにコミュニケーションをとりながら、様々な表現があることを身近に感じることができました。